Für das Streaming setzt Boulder einen „Rasberry Pi" ein. Wie Steve Huntley, Boulders Vertriebsleiter, ausführt, ist das im wesentlichen ein Linux-basierter Computer, der über USB-Laufwerks-Konnektivität, Netzwerk- und WiFi-Fähigkeit und Schnittstellen zum FP-Display und zur Boulder App verfügt. Er enthalte die Betriebssoftware und akzeptiere die SD-Karte mit den Informationen über das jeweilige Gerät. Auf dem Rasberry Pi laufe eine von Boulder in Colorado entwickelte Software, die eine unglaubliche Flexibilität und Freiheit ermögliche und es erlaube, den 866 viel einfacher zu aktualisieren, als Firmen dies könnten, die sich auf ein Software-Angebot von der Stange verlassen. Mein Wunsch für eines der Up-Dates: Es wäre schön, wenn der 866 nicht nur mit Mconnect HD kommunizieren würde, sondern auch mit anderen UPnP-Programmen wie etwa der Lumin-App. Das funktioniert bisher leider nicht. Der Rasberry Pi ist direkt hinter den Digital-Eingängen auf der Rückseite des Verstärkers montiert. Darüber befindet sich noch eine etwas größer Platine, das sogenannte Supervisor-Board, das für die Überwachung der Sensoren für die Gerätetemperatur sowie spezifische Schaltkreistemperaturen und -spannungen, den Empfang digitaler Eingänge, das analoge und digitale Signal-Routing, die System-Taktung und die allgemeine Systemsteuerung zuständig ist.

Natürlich habe ich Steve Huntley auch nach den verwendeten D/A-Wandler-Chips gefragt. Die säßen kanalgetrennt jeweils auf einer Platine, die oben auf jeder der beiden Signalplatinen für den rechten und linken Kanal montiert sei und auch die Schaltung zur Strom-/Spannungswandlung und die analoge Filterung enthalte. Das Schaltungsdesign sei von dem abgeleitet, welches Boulder für sein Flaggschiff, den 2120 DAC, entwickelt habe. Man habe sich für ziemlich ungewöhnliche Multi-Bit-Delta-Sigma-DACs entschieden, die eine Menge an externem Schaltungsdesign erforderten. Es seien nicht die üblichen "Plug-and-Play"-DAC-Chips, die man in Wandlern der Mitbewerber finde. Boulder schrecke aber nicht vor der Komplexität zurück, die erforderlich ist, den besagten Chip zu implementieren. Man spreche jedoch nicht über die Besonderheiten der DAC-Chips, weil man der festen Überzeugung sei, dass das klangliche Ergebnis von viel mehr als den verwendeten Chips abhänge. Darüber hinaus habe man keinen DAC-Chip gefunden, der besser dazu geeignet sei, Boulders Ansatz für den Digital-Analog-Wandlungsprozess zu realisieren, denn er ermöglichte es, das Boudler-eigene Digitalfilter anstelle eines der wenigen vorinstallierten Filter im Chip zu benutzen. Die DAC-Sektion verwende eigene, phasengenaue, analoge, mehrpolige Filter. Das Ausgangssignal sei völlig frei von den üblichen digitalen Artefakten und vollsymmetrisch. Alle Dateien würden vor der Wandlung einem Upsampling auf eine Datenrate von 356 Kilohertz unterzogen.

Da das Streaming/Wandler-Modul für einen Aufpreis von gerade einmal 3.000 Euro – wie gesagt – ausgesprochen überzeugend klingt, habe ich Steve Huntleys Erläuterungen dazu ein wenig mehr Platz eingeräumt. Das Innere des 866 ist voller Platinen und damit recht unübersichtlich. Deshalb habe ich noch kurz nach der Größe der Filterkapazität und der auf der Webseite erwähnten Boulder-Lautstärkeregelung gefragt. Laut Sales Director führe man die Pegelregelung mit einer digital gesteuerten analogen Dämpfungsschaltung durch. Diese habe eine extrem gute Genauigkeit und ein äußerst niedriges Verzerrungsverhalten. Es sei keine Lösung oder ein Chip von der Stange, sondern ein eigenständiges Boulder-Design. Der größte Teil der Filterkapazität befinde sich direkt auf den Endstufenplatinen: Die Filterung und Energiespeicherung sollte genau dort erfolgen, wo man sie für die Anforderungen der Musik benötigt. Jeder Kanal besitze eine Kapazität von fast 30.000 Mikrofarad, und die Netzplatine noch einmal zusätzlich 47.000 Mikrofarad. Das sollte ausreichen – sowohl was die Kapazität, als auch was die technischen Details anbelangt.

-

Alluxity Int One mkII

Die Marke Alluxity war mir bisher fremd. Kann passieren. Das änderte sich schlagartig, als der dänische Vollverstärker Int One mkII in meinem Hörraum landete und ich mich ausgiebig mit ihm beschäftigen durfte. Achtung, Spoiler: Man sollte sich die Marke merken. Ich gebe es zu: Ich bin ein Dänemark-Fan. In jungen Jahren habe ich dort regelmäßig zwischen den Dünen am Strand geurlaubt und später dann einige wunderbare Jahreswechsel in gemütlichen Holzhäusern erlebt. Zudem ist mir der…27.01.2026 -

Rega Mercury / Solis

Hifistatement hatte die Möglichkeit, Regas brandneue, im November 2025 erschienene Vor-/Endstufenkombination Mercury/Solis umfassend zu testen. Die Vorstufe hat einen hochwertigen DAC an Bord, die Endstufe liefert circa 300 Watt Ausgangsleistung an vier Ohm Impedanz. Mit diesen Boliden liefert Rega sein Verstärkerstatement! Der Name Rega löst bei mir unmittelbar diverse positive Assoziationen hervor, bislang zugegeben allesamt in der rein analogen Welt der Plattenspieler und Tonabnehmer verortet. So besaß ich unter anderen bereits einen Planar 1 oder…20.01.2026 -

Final UX5000

Im Oktober habe ich den UX5000 in Warschau auf der Audio Video Show das erste Mal gehört. Zugegeben, Bluetooth-Overear-Kopfhörern gilt nicht unbedingt mein größtes Interesse, aber der UX5000 machte mich mit einigen Features neugierig auf einen Test. Final platziert das Modell an der Spitze seines Bluetooth-Kopfhörer-Line-Ups. Allein optisch spricht mich der UX5000 an. Schlicht und unauffällig, ohne ein Statement setzten zu wollen, um sich zwanghaft von der Masse abzuheben. Aber genau diese unaufgeregte Präsentation in…16.01.2026 -

Riviera Audio Laboratories APL1 und AFM70

Den letzten Bericht über eine Vor-/Endstufen-Kombination schrieb ich vor beinahe anderthalb Jahren. Bis jetzt kam lediglich Wolfgang Kempers Test des Senna-Sound-Duos dazu. Sollte das daran liegen, dass es in diesem Bereich nicht allzu viele Innovationen gibt? Die edlen Amps von Riviera Audio Laboratories sind jedenfalls alles andere als Mainstream. Die Verbreitung von digitalen Verstärkermodulen hat zumindest bei mir dazu geführt, dass mich ein Großteil der modernen Endstufen-Kreationen einfach nicht mehr interessiert. Schaltnetzteile in Kombination mit…14.01.2026 -

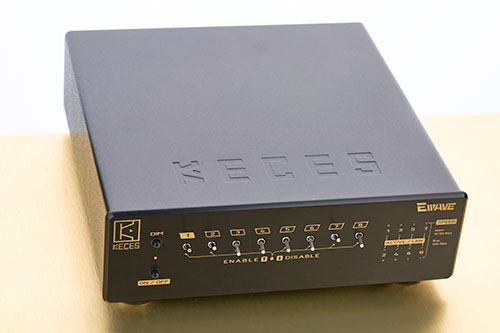

Keces Ewave

Nein, wir werden nicht zur PR-Abteilung von Keces oder Robert Ross' Vertrieb, der die Produkte aus Taiwan in Europa betreut und hierzulande vertreibt. Doch bei einem Gespräch über den Ephono+ merkte Robert Ross an, dass er soeben das erste Null-Serien-Modell des Keces-Switch erhalten habe und uns zusenden könne. Da konnte ich nicht widerstehen. Da die Serienmodelle noch im Januar ausgeliefert werden, kann ich mir mit dem Bericht über das Switch auch nicht allzu lange Zeit…09.01.2026 -

Keces Ephono+

Nein, ich werde mich ab sofort nicht mehr nur mit günstigen Hifi-Komponenten beschäftigen, auch wenn durch den Test des erschwinglichen Eversolo DAC-Z10 und des Ephono+ der Eindruck entstehen konnte. Denn obwohl Keces der Signalverarbeitung und dem Netzteil je ein eigenes Gehäuse spendiert, ist die Phonostufe für gerade einmal 1.200 Euro zu haben. Ich habe zwar gegenüber Komponenten mit moderaten Preisen genau so wenig Berührungsängste wie gegenüber solchen mit exorbitant hohen – wie sich Anfang des…23.12.2025

© 2025 | HIFISTATEMENT | netmagazine | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Datenschutz