Roon umfasst nicht nur die grafische Oberfläche und verwaltet unsere Musikbibliothek, sondern kümmert sich mit der MUSE-Audio-Engine auch um die Handhabung der eigentlichen Musikdateien. Diese Funktionen, also die Medienverwaltung und die Audio-Engine werden in dem sogenannten Roon-Core zusammengefasst. Roon nennt den Core auch Server oder „Gehirn“. Dieses Gehirn läuft als ein Programm auf Windows, Mac oder Linux und kann dann gleichzeitig auch als grafische Benutzeroberfläche genutzt werden. Über diese können dann an das Betriebsgerät über USB angeschlossene Geräte, also DACs, oder wahlweise die integrierte Soundkarte als Audioausgang genutzt werden. Es ist sogar möglich, verschiedene Ausgänge gleichzeitig mit verschiedenem Audiomaterial zu bespielen. Der physische Speicherort der Musikdatenbank ist dabei variabel und muss nicht zwangsläufig die Systemfestplatte, sondern könnte beispielsweise auch ein Netzlaufwerk sein. Ebenso verhält es sich mit Audiogeräten, denn wenn diese RoonReady sind, können sie auch über RAAT (Roon Advanced Audio Transport) mittels einer Netzwerkverbindung abgesprochen werden und müssen nicht direkt am Computer hängen, auf dem der Core läuft. Es gibt folglich nahezu endlose Möglichkeiten, Roon zu betreiben und einige spezielle habe ich Ihnen sogar vorenthalten. Jetzt befinden Sie sich in einer Situation, in der Sie nach meinen Ausführungen das Roon-Erlebnis eventuell sogar reizt, sie aber keine Lust haben, sich Gedanken darüber zu machen, welche Konfiguration denn jetzt die einfachste und vor allem klanglich optimale ist. Außerdem können Sie sich auch nicht damit anfreunden, einen, im herkömmlichen Sinne, Computer in ihrer Audiowiedergabekette zu betreiben? An dieser Stelle komme ich endlich auf den Punkt und der PrimeCore Audio ins Spiel. Mit ihm liefert Wolfgang Saul eine mögliche Antwort auf Ihre Fragen. Um einen Computer in ihrer Audiokette kommen Sie zwar auch mit dem PrimeCore nicht umhin, denn etwas anderes ist er am Ende des Tages nicht, aber er ist eben kein „normaler“ Computer, sondern ein Audio-Spezialist. Sein Herzstück ist eine von Intel ins Leben gerufene Mini-Computer-Platine namens NUC (Next Unit of Computing). Das ROCK-Betriebssystem ist für diese Platinen optimiert und offiziell auch nur auf diesen lauffähig. Es ist Betriebssystem und Core-Software in einem. Der Unterschied zu einem Roon-Core auf einem normalen PC ist, dass der ROCK selbst keine grafische Benutzeroberfläche besitzt, sondern diese auf einem externen Gerät aufgerufen wird und den ROCK fernsteuert. Dazu kann wiederum jeder Windows-, MAC- oder Linux-Rechner genutzt werden, aber auch, und dies ist in den meisten Fällen deutlich komfortabler, jedes Android- oder iOS-Smartphone oder -Tablet.

Aber warum genau ist ein PrimeCore Audio einem normalen PC überlegen, auf dem einfach Roon installiert wird? Der erste große Vorteil ist ROCK. Wenn man nüchtern darüber nachdenkt, sollte es doch eigentlich egal sein, auf welchem Betriebssystem Roon läuft. Wenn man sich allerdings ein bisschen mit Computerarchitektur und der Funktionsweise des Prozessors, also des Rechenkerns beschäftigt, bekommt man schon eher eine Vorstellung davon, warum dies relevant sein könnte. Zwar können moderne Prozessoren sehr viel gleichzeitig, aber dennoch müssen die Rechenanfragen in irgendeiner Weise strukturiert und geordnet abgearbeitet werden. Dabei können besonders wichtige, oft zeitkritische Anfragen andere Anfragen unterbrechen. Auf Prozessorebene ist es also nicht so, dass beim Abspielen einer Audiodatei, dessen kleinste Bestandteile Bits, also entweder der Wert 1 oder 0, ununterbrochen Bit für Bit abgearbeitet, sondern zwischendurch auch andere Rechenanfragen bearbeitet werden. Gleiches gilt für den Datenstrom von der Festplatte selbst. Der Prozessor muss ja nicht nur auf die Audiodaten, sondern gleichzeitig beispielsweise auch auf den Programmcode der Abspielsoftware, des Betriebssystems und aller anderen laufenden Programme zugreifen. Noch komplexer wird es, wenn die Daten parallel aus dem Internet heruntergeladen und zwischengespeichert werden müssen. Somit ist der sogenannte Buffer bei der Audiowiedergabe unabdingbar. Im Buffer werden bereits fertig berechnete Audiobits zwischengespeichert, damit sie vom DAC verarbeitet werden können. Schafft es der Prozessor nicht, den Buffer rechtzeitig, bevor der DAC ihn vollständig abgearbeitet hat, aufzufüllen, kommt es zu Aussetzern. Für diesen Worst-Case ist man mit ROCK tatsächlich nicht besser aufgestellt als mit jedem anderen Betriebssystem, allerdings bekommt man eine Idee davon, dass ein Betriebssystem, dessen Aufgabe ausschließlich die Audiowiedergabe ist, den Prozessor durchaus effektiver nutzen können sollte. Wie sich das auf die Qualität der Wiedergabe auswirkt, kann man letztendlich nur ausprobieren. Das geht prinzipiell mit jedem NUC. Wolfgang Saul hat jedoch festgestellt, dass es durchaus eine Rolle spielt, welche Komponenten man dabei einsetzt. Einen ganz entscheidenden Beitrag hierzu leistet das Mainboard. Beispielsweise hat sich das NUC-Mainboard der 12. Generation der 13. Generation klanglich als klar unterlegen gezeigt. Aber auch der Arbeitsspeicher und die Systemfestplatte machen einen Unterschied.

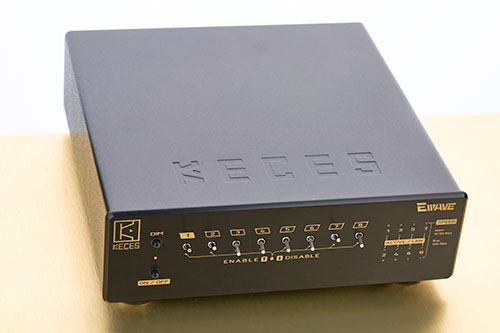

Für meinen Test hat mir Wolfgang einen PrimeCore Audio A7 in Vollausbau zur Verfügung gestellt. Die 7 weist auf den eingesetzten Intel-i7-Prozessor hin. Zusätzlich sind zweimal 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine 126-Gigabyte Systemfestplatte und eine zusätzliche, für die eigene Musiksammlung vorgesehene Festplatte mit vier Terabyte Speicher installiert. Als Option werden auf vielfache Nachfrage zweimal acht Gigabyte Arbeitsspeicher angeboten. Eine Variante mit einem i5-Prozessor und zweimal acht Gigabyte Arbeitsspeicher, die minimal anders klingen soll, ist ebenfalls erhältlich. Die Kernaufgabe beider Geräte ist das Streamen von Musik aus dem Internet über Qobuz oder TIDAL. Auch von der Festplatte soll der PrimeCore in hoher Qualität spielen, aber hier liegt nicht unbedingt seine Kernkompetenz. Wolfgang setzt deshalb auf Samsung 870 Evo Festplatten als Musikspeicher. Ihr Speichertyp und moderater Preis sind ein sehr guter Ausgangspunkt für eine überzeugende musikalische Performance. Natürlich kann man sich einen PrimeCore Audio auch ohne Datenfestplatte ordern, wenn man selbst ein spezielles Modell verbauen möchte, schon eine Festplatte besitzt oder ohnehin nur streamen möchte.

Für die Inbetriebnahme ist kaum Computerwissen notwendig. Normalerweise genügt es, den PrimeCore mit seinem Netzwerk zu verbinden. Über das Gerät, auf dem man die grafische Roon-Oberfläche installiert hat, kann man den PrimeCore finden. Bei einem Neueinstieg in Roon muss man den PrimeCore dann als Roon-Core festlegen. Betreibt man bereits einen Roon-Core beispielsweise testweise auf seinem normalen PC, kann man diese Konfiguration auf den PrimeCore übertragen. Um Roons Möglichkeiten voll auszuschöpfen, macht es natürlich Sinn, sich näher mit der Software vertraut zu machen. Darum soll es in meinem Test gar nicht vordergründig gehen. Wer tiefer einsteigen möchte, findet hier eine ausführliche, von Wolfgang Saul verfasste Anleitung in einem eher allgemeinen Teil und einem Teil, in dem es konkret um die Konfiguration von Roon geht. Ich möchte mich hauptsächlich damit beschäftigen, wie der PrimeCore Audio klingt und was man tun kann, um aus ihm das Klangmaximum herauszuholen. Auch dafür hat Wolfgang einige Empfehlungen ausgearbeitet und mich zusätzlich zum PrimeCore mit allem versorgt, was ich zur Umsetzung benötige.